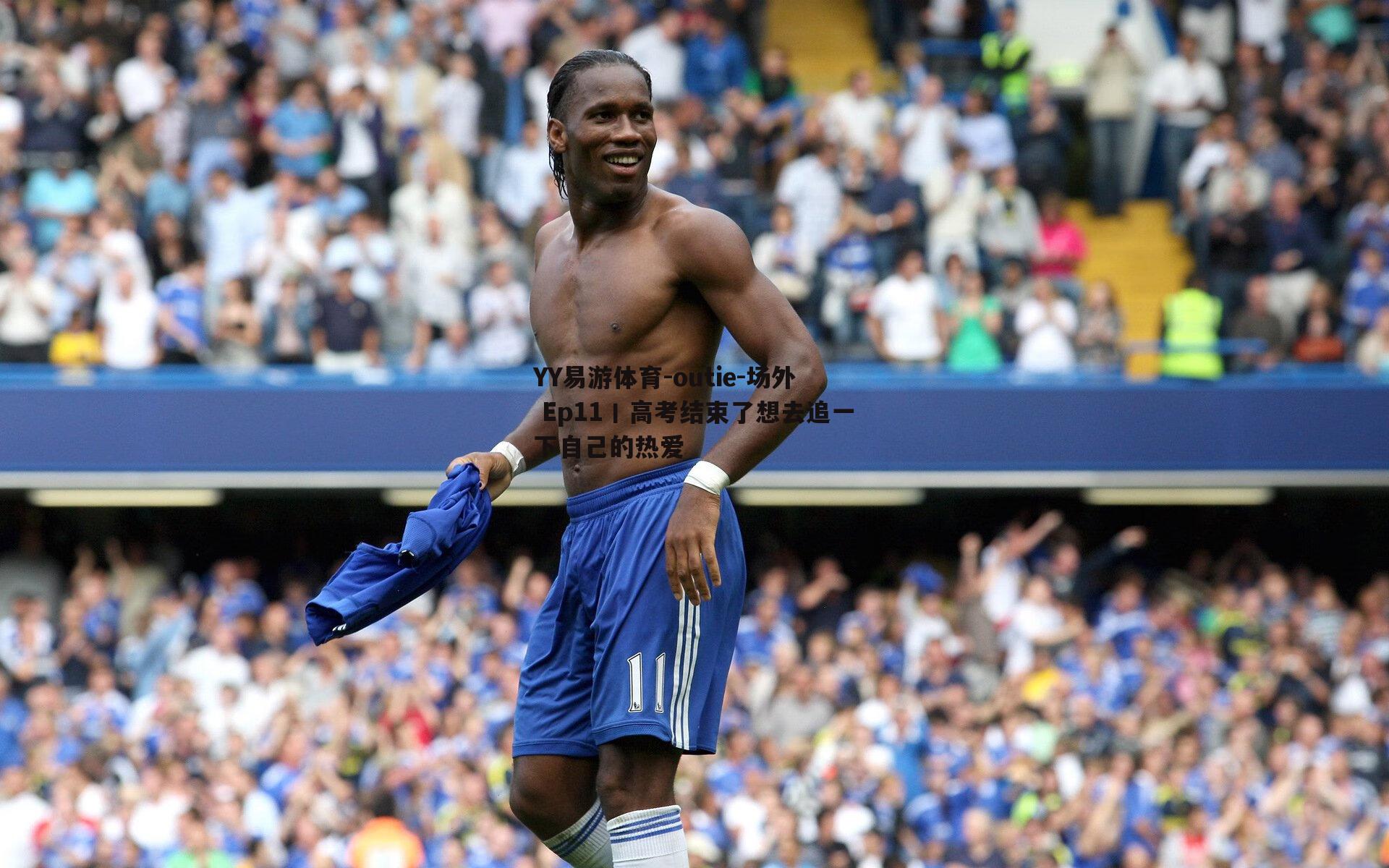

《场外 Ep11丨高考落幕,少年奔赴热爱:足球小将的绿茵追梦之旅》

高考的铃声刚刚停歇,无数少年走出考场,迎接人生的新篇章,对于18岁的李远来说,这个夏天不仅是寒窗苦读的终点,更是他追逐足球梦想的起点,在最新一期的《场外》纪录片中,镜头对准了这位来自山东青岛的高三毕业生,记录了他从考场直奔训练场的热血故事。

“考完最后一科,我直接去了球场”

6月10日下午5点,随着高考英语考试结束的广播响起,李远没有像其他同学一样拥抱欢呼,而是匆匆收拾文具,奔向校门口早已等候的父亲,父子俩驱车30公里,赶往青岛海牛足球俱乐部的青训基地——那里有一场针对业余球员的选拔试训,而李远的名字赫然在列。

“我答应过自己,高考结束后的第一件事就是踢球。”李远喘着气对镜头说,他的校服还没来得及换下,但脚上已蹬着一双磨损严重的足球鞋,这一幕被《场外》摄制组全程记录,成为本期节目最动人的开场。

十年寒窗与十年绿茵

李远的故事并非典型的“体育生逆袭”,作为一名普通高中生,他的文化课成绩始终保持在年级前20%,但足球始终是他生活的另一条主线,从小学三年级第一次接触足球开始,他每天雷打不动地完成两小时训练,哪怕在高三最紧张的复习阶段,也会在晚自习后对着小区墙壁练习射门。

“很多人问我为什么不分科走体育特长生,其实我只是想证明,热爱和专业之间不必非此即彼。”李远展示了他的书桌抽屉——里面整齐码着37本训练日记,每一页左侧记着三角函数公式,右侧画着战术跑位图,这种“双重人生”让《场外》导演组惊叹不已,节目编导王磊评价:“他像在平行时空里同时活了两遍,而且都活得足够认真。”

试训日:48小时的极限挑战

选拔赛的残酷超乎想象,来自全国各地的126名球员需在两天内完成体能测试、分组对抗和战术演练,首日清晨5点,李远在镜头前绑紧护膝时,手抖得几乎系不上鞋带。“比高考紧张多了,”他坦言,“答题卡涂错还能修改,但球场上的每个失误都会被永远记住。”

高温下的折返跑测试中,李远一度因低血糖踉跄跌倒,却用一瓶功能饮料和3分钟深呼吸重新站了起来,下午的分组赛上,司职中场的他两次精准长传助攻队友破门,引得场边职业球探频频记录,当晚的战术分析会上,教练组特意播放了他的跑动热图——12.YY易游体育7公里的覆盖距离在全场排名第三,仅次于两名职业梯队球员。

争议与共鸣:教育之外的另一种可能

《场外》节目组将李远的故事置于更广阔的社会讨论中,随着“体教融合”政策推进,越来越多普通学生开始重新审视体育的价值,北京师范大学体育学者田宏伟在节目中指出:“当社会不再用‘耽误学习’定义课外运动时,我们才能看见更多像李远这样完整的人。”

这种观点在社交媒体引发热议,有网友晒出自己高考后重拾画笔、乐器的经历,话题#考完试我去了____#单日阅读量突破8000万,但也有人质疑:当职业足球的淘汰率高达99%,这种“追梦”是否过于理想化?对此,李远的回答格外平静:“我不是在赌一个职业合同,只是想对得起那个对墙踢球到半夜的自己。”

结局之外的开始

试训结束的傍晚,李远收到了俱乐部的“待定”通知,面对镜头,他抹了把汗水笑着说:“至少他们没直接说我不行。”节目组跟拍了他回家的路——公交车最后一排,少年靠着窗户熟睡,怀里还抱着脏兮兮的足球,车窗外的晚霞将他的校服染成橘红色。

《场外》的结尾没有刻意煽情,画外音平静陈述:“据中国足协统计,2023年全国青少年足球注册人数同比增加17%。”镜头缓缓拉远,训练场上又有新的少年开始奔跑,他们的影子被夕阳拉得很长,像一条没有尽头的路。

(全文完)

发布评论